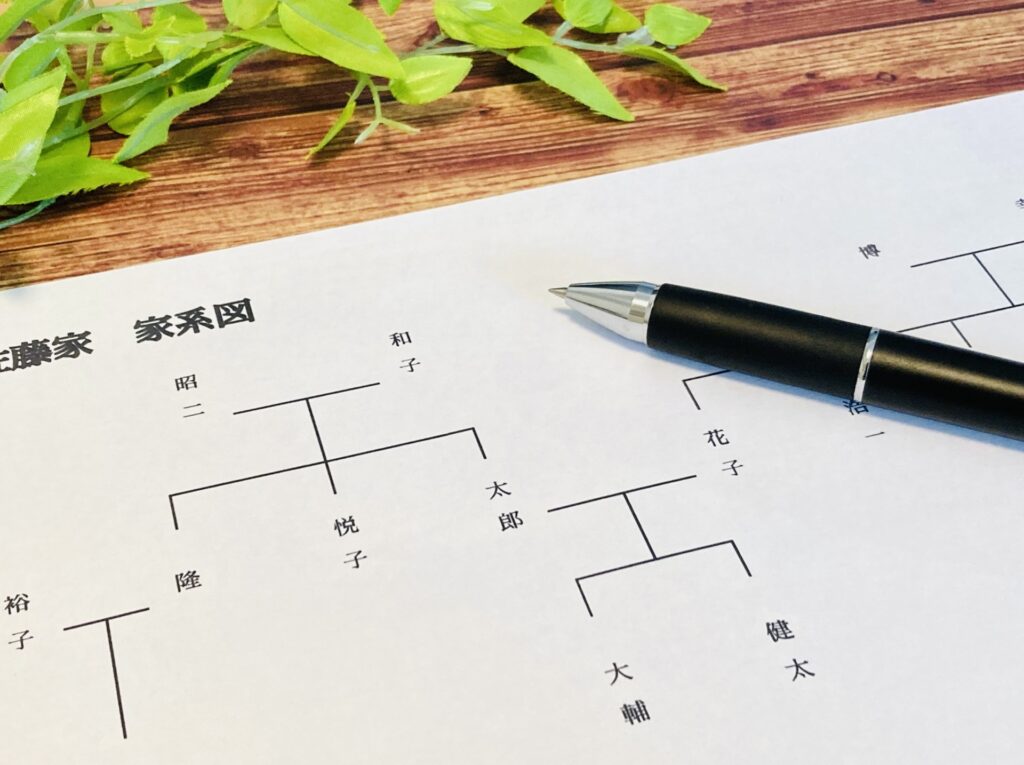

相続手続きにおいて重要な書類の一つが「相続関係説明図」です。これは、亡くなった方(被相続人)の家族構成や相続人の範囲を分かりやすく図解したものです。不動産の名義変更や銀行口座の解約など、相続手続きの際に必要となることが多く、各種手続きがスムーズに進むように役立ちます。

相続関係説明図の特徴

相続関係説明図は以下のような情報を図で示します:

- 被相続人の情報:氏名、生年月日、死亡日など。

- 相続人の情報:配偶者、子ども、兄弟姉妹などの名前とその続柄。

- 家系図形式:被相続人を中心に、相続人がどのような関係性にあるかを視覚的に表現。

通常、この図は公的な効力を持つ書類ではありませんが、手続きに必要な戸籍謄本や住民票などを基に作成されるため、正確性が求められます。また、金融機関や法務局などの窓口で提出を求められることもあるため、事前に準備しておくと便利です。

相続関係説明図の作成方法

相続関係説明図を作成する際には、以下のステップを踏むことが一般的です。

- 必要な戸籍の収集 被相続人の出生から死亡までの戸籍を取得し、家族構成を把握します。これには、戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍などが含まれます。

- 相続人の特定 配偶者、子ども、または法定相続分に従って相続人を特定します。場合によっては代襲相続が発生するケースもあるため、注意が必要です。

- 図面の作成 手書きやパソコンのソフトを使って、被相続人を中心に家族構成を図にまとめます。

法定相続情報一覧図との違い

相続関係説明図とよく混同される書類に 法定相続情報一覧図 があります。これらの違いを理解しておくことは重要です。

1. 公的な効力の有無

- 相続関係説明図は、公的な効力を持ちません。ただし、手続きの際に窓口担当者に状況を説明するための補助的な役割を果たします。

- 一方、法定相続情報一覧図は、法務局が発行する公式な書類であり、公的な証明書として機能します。

2. 発行手続きの有無

- 相続関係説明図は、専門家や相続人が自由に作成できますが、 法定相続情報一覧図 を取得するためには、戸籍謄本や住民票を添付して法務局に申請する必要があります。

3. 利用シーンの違い

- 相続関係説明図は、主に金融機関や不動産業者への提出資料として利用されます。

- 一方、法定相続情報一覧図は、相続手続き全般で広く使用でき、戸籍謄本の代わりに提出可能です。

相続関係説明図のメリット

- 手続きの円滑化 書類や情報が整理されているため、窓口担当者に状況を正確に伝えることができます。

- 相続人間の認識共有 相続人が多い場合でも、図を用いることで各自の役割や法定相続分を視覚的に理解しやすくなります。

- コスト削減 自分で作成する場合、費用がほとんどかかりません。専門家に依頼する場合でも、戸籍謄本などの準備が整っていれば低コストで対応可能です。

注意点

- 正確性が最重要 間違った情報が含まれると、後の手続きでトラブルが発生する可能性があります。作成前に戸籍をしっかり確認しましょう。

- 専門家の活用 複雑な家族構成や相続関係の場合、行政書士や司法書士などの専門家に依頼することで、正確で信頼性の高い図を作成できます。

まとめ

相続関係説明図は、相続手続きを円滑に進めるための便利なツールです。一方で、法定相続情報一覧図との違いを理解し、必要に応じて両方を使い分けることが重要です。特に法定相続情報一覧図は公式な証明書として幅広い場面で活用できるため、相続手続きが多岐にわたる場合は取得を検討すると良いでしょう。

相続に関する手続きは煩雑になりがちですが、適切な書類を準備し、専門家のアドバイスを受けることでスムーズに進めることが可能です。当事務所では、相続関係説明図や法定相続情報一覧図の作成サポートを行っています。お気軽にご相談ください!